(2007/07/11 05:23)

:2026:01/23/00:34 ++ [PR]

:2026:01/23/00:34 ++ [PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

:2007:07/11/10:03 ++ 年金検証委が中間報告、「社保庁のガバナンス欠如」(さまよう年金記録)

:2007:07/11/10:03 ++ 年金検証委が中間報告、「社保庁のガバナンス欠如」(さまよう年金記録)

中間報告は年金記録問題を生んだ原因や背景がどこにあったのかを整理し、責任追及に向けて今後どのように調査するかをまとめた。歴代の担当大臣の責任には言及しなかった。

社保庁の組織上の問題では、まず人事制度を批判した。職員の身分は国家公務員で人事権や経費負担は国にある。一方、かつて日常の具体的な業務は都道府県知事が指図する仕組みがあり、「指揮命令系統のゆがみ」があったと指摘。こうした地方事務官制度は二〇〇〇年に廃止されたが、報告ではこうした問題が「今なお解消されていない」と分析した。

三層構造も問題

厚生労働省のキャリア官僚、社保庁採用の中堅職員、地方で採用される職員と分かれる社保庁特有の「三層構造」も問題視した。都道府県を越えた異動がなく人事が閉鎖的な地方採用の職員が実務を担う一方、キャリア官僚はごく短期間で現場を離れて厚労省本省に戻る。このため適正な組織管理ができず、「それぞれの現場では独自の判断で全体との連携を欠いた事務処理を行うようになった」という。

職員の仕事に対する意識の低さも強調した。年金記録の不備は、加入者が年金を申請したときに記録を確認すればよいという「安易な姿勢がまん延」していたと批判。「国民の権利を保全する職務に不可欠な自律精神が欠如した親方日の丸的な体質」があったとした。オンライン化に反対する闘争を展開したり、「四十五分操作、十五分休憩」など業務改革に後ろ向きの多数の覚書を結んだ労働組合の影響も指摘した。

業者の検証必要

こうした社保庁の体質問題に加え、事務処理・システムの欠陥も問題発生の原因に挙げた。年金記録管理システムについて「統計分析や業務管理の用途まで十分に考慮して設計していなかった」と指摘。ソフトの更新をせずに旧式のまま使い続けたことが問題を大きくした一因と分析した。システムを担当したNTTデータの名指しはしなかったが、「業者側の問題点も検証する必要がある」と主張した。

また記録の誤りは紙台帳への記載、市町村や企業との間での記録のやりとり、紙台帳からコンピューターにデータ入力した際など様々な段階で不正確な記録が積み重なって今日に至ったと分析。記録が正確かどうか検証が不十分なまま、名簿やマイクロフィルムなどの取り扱いを決めたため、「現在では年金記録が正確かどうかの確認が難しくなる新たな問題につながった」とした。

検証委はこうした現状を踏まえ、現場の実態調査に乗り出す。行政監視の機能をもつ総務省の行政評価局の本省職員が中心となり、全国に三十前後のチームを結成。全国にある出先機関に配置し、全国の社会保険事務所などへの実地調査をする。総勢で百人前後の人員を投入する見込みだ。記録の管理状況、保険料の着服事件の再点検、労働組合との関係などを調査する。

【図・写真】記者会見する年金記録問題検証委員会の松尾座長(10日午後、総務省)

:2007:07/11/09:56 ++ 【正論】東京基督教大学教授・西岡力 北朝鮮人権法改正案の成立の意義

:2007:07/11/09:56 ++ 【正論】東京基督教大学教授・西岡力 北朝鮮人権法改正案の成立の意義

■国際金融機関の対北融資を阻止する

≪テロ国家指定解除の動き≫

年金問題などで与野党が激しく対立していた6月末の国会で、北朝鮮人権法(拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律)の改正案が自民・民主・公明3党の合意のもと、議員立法で成立した。この改正案の持つ意味についてあまり知られていないのでそのことを論じたい。

金正日政権は現在、米国にテロ支援国家指定を解除するよう求めており、米国は作業開始を約束した。正確にはテロリズム・スポンサー・ネーション指定であり、大韓航空機爆破事件などを契機に1988年法律によって定められた制度だ。指定は年1回、国務省が大統領などの承認を得て行っており、北朝鮮は当初から毎年指定され続けているが、理由はよど号ハイジャッカーをかくまっていることや大韓機爆破テロなどだった。

指定されると米政府はその国に対して人道支援以外の経済協力ができず、そればかりか世界銀行、アジア開発銀行など米国が出資する国際金融機関がその国に融資しようとする場合、米国政府が自動的に反対し、結果として融資は不可能となる。

実は、北朝鮮の指定が解除される直前までいったときがある。2000年金大中大統領が訪朝し南北首脳会談が開催されたが、金大中大統領は北朝鮮に大規模な経済支援を約束していた。そのとき韓国は北朝鮮をアジア開発銀行に加盟させるよう動いた。そして、米国クリントン政権もテロ支援国家指定解除作業を進め、アジア開発銀行からの大規模融資を後押しした。

≪米も「拉致はテロ」認める≫

今から考えると信じられないが2000年10月米国は北朝鮮と「テロ反対共同声明」を出して、協力してテロと戦うと宣言した。その宣言によって北朝鮮はテロ国家でなくなったと議会などを説得しようとしたのだ。あの時の大統領選挙でブッシュ現大統領でなくゴア候補が当選していれば、テロ支援国家指定解除とクリントン訪朝が実現していた可能性は高い。そうなれば日本政府は、米国からも拉致を棚上げにした北朝鮮支援を迫られるという重大な危機に直面していただろう。

家族会・救う会ではこのような米国の動きになんとか歯止めをかけようと、「拉致はテロ」とのスローガンを掲げ、北朝鮮をテロ支援国に指定する理由として拉致問題を追加するよう必死で働きかけた。英文資料を議会調査局や議員スタッフに届けることからはじめ、2001年2月には初めての家族会・救う会訪米団を派遣した。そのときは、お金が足りなくて70歳代の高齢の家族にもエコノミーチケットしか準備できずくやしい思いもした。度重なる訪米と、拉致議連のバックアップ、主として2002年9月以降の日本政府の尽力もあり、2004年以降は毎年、日本人拉致問題が指定の理由として、国務省の年次報告書に書かれるようになった。

≪日本独自の阻止可能に≫

拉致はテロであるから、拉致問題の解決がない段階での米国の指定解除には断固反対すべきだ。だが、米国にばかり依存するのでなく、日本が独自に北朝鮮への融資に反対しなければならない。

米国のテロ支援国家指定制度のような法的根拠を日本でもつくるべきだと、今年3月の家族会・救う会は新運動方針に盛り込んだ。その要求を入れ、自民、民主、公明3党の政策責任者、拉致議連関係者らが動き、昨年議員立法で成立した北朝鮮人権法に「政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決…に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府及び国際連合、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならない」(傍点は西岡)の条項を追加する改正案がまとまり、6月29日、与野党の圧倒的多数で成立した。共産党と社民党は反対した。

ここでいう国際開発金融機関とはアジア開発銀行など北朝鮮が融資を狙っている国際機関のことだ。つまり日本は「拉致問題が解決されない限り経済支援をしないだけでなくアジア開発銀行などの融資に反対する」ことが法律で明記された。

この改正案によって米国のテロ支援国家指定制度が定めた制裁とほぼ同様の効果が生まれた。金正日政権に対していくら米国国務省と核問題での取引を進めても、拉致問題が動かなければ日本からの経済支援は一切期待できないだけでなく、彼らが狙っているアジア開発銀行などの国際金融機関からの融資も大口出資国の日本の反対により不可能になるというメッセージを伝えられたのだ。

(にしおか つとむ)

:2007:07/11/09:47 ++ ソースネクスト、ウェブで使える無料オフィスソフトの日本語ベータを公開

:2007:07/11/09:47 ++ ソースネクスト、ウェブで使える無料オフィスソフトの日本語ベータを公開

「ThinkFreeてがるオフィス」については、米ThinkFreeとの提携により、ソースネクストが5月より日本向けサービスを提供している。ウェブブラウザを利用して、インターネット上で文書作成、表計算、プレゼンテーション作成が行えるサービスだ。今回公開された日本語ベータ版では、メイン画面、新規ファイル作成画面、ファイル詳細確認画面など、ユーザーインターフェースの多くの部分が日本語化されている。

また、ベータ版の公開に合わせ、同社ではThinkFreeてがるオフィスユーザー向けのコミュニティサイト「ThinkFree Docsてがるライブラリ」のサービスを開始した。このサービスでは、「てがるオフィス」で作成したドキュメントを他のユーザーに対して公開したり、他のユーザーが作成したドキュメントに対する評価、コメント、ドキュメントのダウンロードなどが可能になっている。

同サービスの開始に合わせ、ソースネクストではエクスメディア、ミロク情報サービスと提携。納品書、発注書、家計簿、企画書、案内状などを含む500点以上の文書テンプレートを用意している。「てがるオフィス」「てがるライブラリ」のユーザーは、これらのテンプレートを自由に利用できるという。

日本版の正式サービスは9月に開始される予定だ。

ネットカフェ向けライセンス販売も

ソースネクストでは、「ThinkFreeてがるオフィス」に関する新たな展開として、ネットカフェを対象としたビジネス展開を行っているテクノブラッドと協業し、ネットカフェ向けのライセンス販売を行うことも発表した。

これは、「ThinkFreeてがるオフィス」のデスクトップ版を開発し、テクノブラッドがサービスを提供しているネットカフェ向けにライセンス販売を行うというもの。ライセンス料などの問題から、ネットカフェにおけるオフィスアプリケーションのインストール率が低い点に着目したもので、両社では1店舗あたり(台数無制限)6000円/月の価格で、ThinkFreeてがるオフィス(デスクトップ版)のライセンス提供を行う。

ライセンスの販売開始日は2007年9月1日を予定しており、1年間で1000店舗での展開を目指す。

:2007:07/09/10:11 ++ 厚労省の電子申請・届出システムに情報流出の恐れ--脆弱性を5カ月間放置

:2007:07/09/10:11 ++ 厚労省の電子申請・届出システムに情報流出の恐れ--脆弱性を5カ月間放置

今回、問題となったのは、同省の電子申請・届出システムに使用している、サン・マイクロソフトの「Java 2 Runtime Environment(JRE)」。利用者が、JREを有効にしている場合、悪意あるウェブサイトを閲覧した際に、JREのセキュリティホールを攻撃され、被害を受ける可能性があるという。

開発元のサン・マイクロソフトでは、1月にこの事実を公表し、パッチソフトを提供している。また、6月26日にも内閣官房情報セキュリティセンターが同システムを導入している各省庁に対して、注意を喚起する通達を行っていた。

しかしながら、同省ではその後もしばらくシステムを放置したままで、利用者への注意喚起を行うなどの対策を行っていなかったことがこのほど発覚し、今回問題となっている。

同省では、7月6日付けでウェブサイトで利用者へ注意を呼びかける案内を掲載。同省の電子申請・届出システムを利用したことのある人を対象に、Javaプラグインの使用を停止するか、JREの削除を求めている。

:2007:07/06/12:10 ++ 残業代割増率上げの動き、人件費抑制へ先手。

:2007:07/06/12:10 ++ 残業代割増率上げの動き、人件費抑制へ先手。

現行の労働基準法では残業時間に関係なく割増率は二五%以上で設定しているが、改正案では月八十時間を超える場合は五〇%以上とすることを義務付ける。具体的な数値目標を明記し、長時間労働を是正する狙いだ。通常国会が五日に閉幕して継続審議になり、今秋の国会で成立を目指す。

内閣府によると、国内総生産(GDP)を労働投入量(就業者数×労働時間)で割った二〇〇五年時点の日本の労働生産性は主要国で最低水準で、米国の七割程度にとどまる。工場での生産性ではトップクラスだが、ホワイトカラーの効率は低いとされる。

IT(情報技術)の活用などと並び、仕事の質を高め、単位時間当たりの成果を引き上げる取り組みが求められている。

:2007:07/06/12:09 ++ 企業、人材確保へ働き方見直し、残業減らし効率化推進、キヤノン、15分単位で報告。

:2007:07/06/12:09 ++ 企業、人材確保へ働き方見直し、残業減らし効率化推進、キヤノン、15分単位で報告。

大手企業がホワイトカラーを中心に社員の時間外労働削減への取り組みを強化している。近鉄エクスプレスは作業ごとに標準時間を設定して、社員に働き方の工夫を促す。キヤノンや野村総合研究所など残業を届け出制にする企業も増加している。社員の意識改革を促し、生産性を向上。働き方を見直すことで、優秀な人材の確保・定着につなげる。

厚生労働省によると従業員五百人以上の事業所での一人当たり所定外労働時間(パート含む)は二〇〇六年で月平均十六・四時間。五年連続で増え、バブル期の一九九一年(十九・一時間)以来の高水準となった。リストラで人員を減らしたところに景気が回復、人手不足感が強まった。

今後も団塊世代の退職や若年人口減少で人手不足は避けられず、生産性向上が急務。新戦力として期待される子育てを終えた女性などの採用にも残業の少ない働きやすい職場づくりが不可欠だ。仕事と生活の調和(ワークライフバランス)重視の流れが若い世代を中心に強まっていることも働き方の見直しを迫る。

社長直轄プロジェクトとして今年末までに時間外労働の二五%削減を目標に掲げる近鉄エクスプレスは、営業所や物流施設など全国七十八拠点での業務内容の見直しを進める。業務ごとに標準時間を定め、各社員の一日の行動を点検、標準より長くかかる社員には仕事の進め方を見直させる。社員の動きを実際に分析、コピー機の配置など効率を高められるオフィスのあり方なども探る。

残業の一律禁止や時間管理の強化だけでは、自宅に仕事を持ち帰ったり、能力のある人の負担が増えたりするだけで、実効性がない場合もある。業務内容そのものを見直し、無駄な時間を省く工夫が不可欠だ。

野村総研は午後十時以降の残業を届け出制にし、入退室記録をもとに十時以降の残業者のリストを電子メールで送るシステムを導入した。

キヤノンは部下の申請を受けた残業が必要かどうか上司が判断。残業時間は十五分単位で報告させる。

残業禁止にいち早く取り組んだトリンプ・インターナショナル・ジャパン(東京・大田)。一九九一年の開始時は毎週金曜日だけだったが、現在は原則残業はできない。二十年前より七割少ない約百五十人の人員(本社部門)で、売上高約五倍と、膨らんだ仕事量をこなすが、残業禁止に伴う生産性の向上が寄与していると同社では見ている。

日本総研の山田久・マクロ経済研究センター所長は「不況時に採用を抑制した結果、三十―四十代に仕事が集中するという構造的な問題もあり、残業削減を実現させるのは簡単ではない」とし、経営全体で解決に取り組む必要性を強調。そのうえで「中間管理職のマネジメント能力の向上や、職務内容の明確化などが必要だ」と指摘する。

:2007:07/06/12:09 ++ 企業、人材確保へ働き方見直し、残業減らし効率化推進、キヤノン、15分単位で報告。

:2007:07/06/12:09 ++ 企業、人材確保へ働き方見直し、残業減らし効率化推進、キヤノン、15分単位で報告。

大手企業がホワイトカラーを中心に社員の時間外労働削減への取り組みを強化している。近鉄エクスプレスは作業ごとに標準時間を設定して、社員に働き方の工夫を促す。キヤノンや野村総合研究所など残業を届け出制にする企業も増加している。社員の意識改革を促し、生産性を向上。働き方を見直すことで、優秀な人材の確保・定着につなげる。

厚生労働省によると従業員五百人以上の事業所での一人当たり所定外労働時間(パート含む)は二〇〇六年で月平均十六・四時間。五年連続で増え、バブル期の一九九一年(十九・一時間)以来の高水準となった。リストラで人員を減らしたところに景気が回復、人手不足感が強まった。

今後も団塊世代の退職や若年人口減少で人手不足は避けられず、生産性向上が急務。新戦力として期待される子育てを終えた女性などの採用にも残業の少ない働きやすい職場づくりが不可欠だ。仕事と生活の調和(ワークライフバランス)重視の流れが若い世代を中心に強まっていることも働き方の見直しを迫る。

社長直轄プロジェクトとして今年末までに時間外労働の二五%削減を目標に掲げる近鉄エクスプレスは、営業所や物流施設など全国七十八拠点での業務内容の見直しを進める。業務ごとに標準時間を定め、各社員の一日の行動を点検、標準より長くかかる社員には仕事の進め方を見直させる。社員の動きを実際に分析、コピー機の配置など効率を高められるオフィスのあり方なども探る。

残業の一律禁止や時間管理の強化だけでは、自宅に仕事を持ち帰ったり、能力のある人の負担が増えたりするだけで、実効性がない場合もある。業務内容そのものを見直し、無駄な時間を省く工夫が不可欠だ。

野村総研は午後十時以降の残業を届け出制にし、入退室記録をもとに十時以降の残業者のリストを電子メールで送るシステムを導入した。

キヤノンは部下の申請を受けた残業が必要かどうか上司が判断。残業時間は十五分単位で報告させる。

残業禁止にいち早く取り組んだトリンプ・インターナショナル・ジャパン(東京・大田)。一九九一年の開始時は毎週金曜日だけだったが、現在は原則残業はできない。二十年前より七割少ない約百五十人の人員(本社部門)で、売上高約五倍と、膨らんだ仕事量をこなすが、残業禁止に伴う生産性の向上が寄与していると同社では見ている。

日本総研の山田久・マクロ経済研究センター所長は「不況時に採用を抑制した結果、三十―四十代に仕事が集中するという構造的な問題もあり、残業削減を実現させるのは簡単ではない」とし、経営全体で解決に取り組む必要性を強調。そのうえで「中間管理職のマネジメント能力の向上や、職務内容の明確化などが必要だ」と指摘する。

:2007:07/06/11:57 ++ テクノブレーン、インド人技術者を日本企業に紹介

:2007:07/06/11:57 ++ テクノブレーン、インド人技術者を日本企業に紹介

IT関連の企業・大学が集積するインド西部のプネ市に近く、同事業専門の現地法人を設立する。同市内の大学と提携し、1000平方メートル程度の教室を借りて研修所を開く。インド人のSEや学生を対象に日本語や日本の企業文化などを3―5カ月間教え、修了者を日本の企業に紹介する。年間1000万円程度で雇える人材を中心に、初年度は100人の紹介を目指す。(07:00

:2007:07/06/11:53 ++ 【正論】現代史家 秦郁彦 沖縄集団自決をめぐる理と情

:2007:07/06/11:53 ++ 【正論】現代史家 秦郁彦 沖縄集団自決をめぐる理と情

≪情緒過剰な記事が並ぶ≫

6月23日は、62年前に沖縄本島南端の摩文仁(まぶに)の洞穴で、牛島軍司令官が自決、沖縄戦における日本軍の組織的抵抗が終わった日である。

沖縄県は、この日を「慰霊の日」と定め、軍人・軍属、一般住民がそれぞれ9万余人、米兵をふくめると20万人の全戦没者を追悼する式典を挙行してきた。しかし今年は、住民の集団自決をめぐる高校用日本史教科書の検定で「軍命令による強制」が削除されたことについて、県議会が検定意見の撤回を求める意見書を採択したこともあり、騒然とした「慰霊の日」となった。

ほぼ全面無視した読売新聞を除き、主要各紙は社説や社会面記事で大々的にこの問題をとりあげた。これまでは「沖縄の心」という目に見えぬ壁への配慮が働き、マスコミも識者もハレものにさわるような扱いをしてきたが、今年も同じトーンで生き残りの体験談を軸に情緒過剰な詠嘆調の記事が並んだ。今や生き残りといっても、当時は10歳前後だった人たちが主だから、要領をえないあやふやな証言ばかりになってしまった。

たとえば、県の意見書のまとめ役になった当時8歳だった議員の体験談は「200人ほどの住民と壕に隠れていたところ、3人の日本兵が来て、泣き続けていた3歳の妹といとこに毒入りのおむすびを食べさせるよう迫った。敵に気づかれるのを恐れたため」(6月23日付朝日)というのだが、記者は不自然さに気づかなかったのだろうか。

激戦のさなかに毒入りおむすびを作る余裕があるのか、毒と告げて親が食べさせるものか、食べたとしても、苦悶(くもん)の泣き声に変わるだけではないのか、そんなことをしなくても、200人も入っている広い洞穴なら奥へ移ればすむのではないか、と疑問の種はつきない。問題はそうした検証をいっさい放棄して、記事に仕立てた記者の資質にある。

≪攻撃用武器の手投げ弾≫

ついでに記すと、県議会では「集団自決の軍命令はあったはず」と主張する野党と「なかったらしい」と主張する与党の議員が対立、妥協のすえ意見書は「日本軍による関与なしに起こり得なかった」という争点を外した表現におちついたとのこと。

「関与」とは一部で日本軍の手投げ弾が自決用に使われたのを指しているらしいが、兵器不足に悩み、兵士に竹槍まで持たせていた日本軍にとって、手投げ弾は貴重な攻撃用武器だった。現地召集の防衛隊員(軍人)に持たせていたものが家族の自決に流用されたのに、16歳だった語り部の元短大学長が「手投げ弾は自決命令を現実化したものだ」と語るのを、朝日が社説(6月23日付)で「悲惨な証言」と信じ込み、引用しているのはいかがなものか。

≪軍命令見つからない理由≫

さすがに社説ともなると冷静なタッチが多いなかで、朝日だけは突出した情緒論で終始している。他にも日本軍は住民が捕虜になることを許さず、「敵に投降するものはスパイとみなして射殺する」と警告し実行していったとか、捕らえられれば「女性は辱めを受け、男性は残忍な方法で殺される。日本軍はそう住民に信じ込ませた」と書いているが、いずれも事実無根に近い。

牛島軍は、県当局と協議して住民を予想戦場から遠ざけるため本土や本島北部への疎開を命じ、戦闘末期には米軍の保護に委ねるふくみで戦場外の知念半島への避難を指示している。

その結果、米軍記録によると28万余人の住民が投降した。そのなかには日本軍陣地へ投降勧告に出向く志願者がいて、スパイと疑われ処刑された例もあったが、例外的事件にすぎない。

そのころ12歳の軍国少年だった筆者も「鬼畜米英」への憎しみと恐怖を抱いていた記憶はあるが、誰が吹きこんだのか覚えていない。親や先生ではなかったと思うし、ひょっとすると、わが家で取っていた朝日新聞か主婦の友かもと考えたりもするが、少なくともこの種の流言、浮説を記した政府・軍の公文書はなかったと思う。

ところが、研究者でも集団自決や慰安婦の強制連行を証する軍命令が見つからないのは、終戦時に焼却したからだとか、個々の命令はなくても戦前期の天皇制や軍国主義教育に起因すると強弁する人が少なくない。

集団自決が起きたのに「いまさら『日本軍は無関係』と言うのなら、それは沖縄をもう一度裏切ることになる」としめくくった朝日社説も同類項なのだろうか。(はた いくひこ)

(2007/07/06 05:04)

:2007:07/06/11:47 ++ 【正論】上智大学名誉教授 渡部昇一 中国政府の対日傲慢化の起源

:2007:07/06/11:47 ++ 【正論】上智大学名誉教授 渡部昇一 中国政府の対日傲慢化の起源

≪歴史詠った『日本楽府』≫

頼山陽が生前に出版した本は1冊だけであり、それが『日本楽府』である。日本66州にちなんで66◆(けつ)ある。日本の歴史のうち、頼山陽が自分の関心をひいた事件を66選んで作詩したのであった。

何しろ歴史上の事件を踏まえた作品であるから一読しても何のことやらわからないものもある。刊旨の序文をつけた篠崎小竹のような学者でも「最初読んだ時は、舟に乗って霧の中を行くようなもので、岸が見えない感じがした。しかし目を凝らして見るうちにだんだん岸の木々が見えるようになり、そのうち絶景が見えて、欣然(きんぜん)として拍手するような気になった」という主旨のことを記している。

旧制中学で学んだ者ならば、元寇を扱った「蒙古来」の冒頭の部分「筑海ノ颶(グ)氣、天ニ連ラナツテ黒シ。海ヲ蔽(オオ)ヒテ来ル者ハ何ノ賊(ゾク)ゾ。蒙古来ル、北ヨリ来ル…」とか、明智光秀の反逆を扱った「本能寺」の冒頭部分「本能寺、溝ハ幾尺ゾ。ワレ大事ヲ就(ナ)スハ今夕にアリ…」を暗記している者も少なくないと思う。

ふた昔近く前に私はこの66◆全部に注をつけることを試みたことがあった。最近、必要があって旧著を読み返したところ、今まで気づかなかったことに1つ気が付いた。それは大部分が日本の中の事件を扱っているこの楽府が、冒頭と末尾の◆で、日本とシナ(王朝としてはそれぞれ隋と明)との外交関係を扱っていることである。

≪聖徳太子と秀吉の気概≫

第一◆は聖徳太子-推古天皇の摂政-が隋の煬帝(ようだい)に与えた返書の有名な言葉にもとづいている。「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す…」とか「東天皇敬(つつし)んで西皇帝に向(まう)す…」とか伝えられる話である。これは古代において、日本が正式の国書の中で、日本の天皇と、隋の皇帝を同格に置いたものとして重要であるが、頼山陽はさらに一歩すすめて、日本の国体(英語で言えばコンスティチューション)とシナの国体との差を明快に指摘しているのだ。

「日ノ出ズル處 日ノ没スル處… ★(エイ)ハ顛レ劉は蹶(ツマズ)キ日ヲ趁(オ)ウテ没ス 東海ノ一輪ハ旧ニ依ツテ出ズ」

シナの歴史の最初の帝国の秦(★氏)も滅びたし漢帝国(劉氏)も滅びた。つまりシナ大陸では大帝国ができても次から次へと滅んでいるが、東海の日本では、太古から同じ日輪(皇室)が出ているというわけで、日本文明がシナ文明と異質であることをわずか数行の詩の中に端的に示しているのである。

一方最後の第66◆はあまり有名でないが、「封册(ホウサク)ヲ裂(サ)ク」である。これは豊臣秀吉が、明の神宗(名は翊釣(ヨクキン))から文禄の役の講和修約として受け取った文書の中に、「爾(ナンジ)を封ジテ日本国王ト為ス」という文言があったので、大いに怒り、明の使者の前で引き裂いたという話を題材にしたのである。

「史官(僧承兌(じょうたい))読ミテ日本王ニ到ルヤ 相公(秀吉)怒リテ明ノ册書(サクショ)を裂ク… 朱家(明朝)ノ小児(朱翊釣)敢(アエ)テ余(ワレ)ニ爵(シャク)センヤ 吾國ニ王(皇室)アリ誰カ覬覦(キユ)センヤ… 地上に阿釣(明の神宗朱翊釣)ト相見ザルモ 地下ニ空(ムナ)シク唾(ダ)ス恭献(足利義満)ノ面(ツラ)」

もっともこの時の明の封册を書いた文書は今は国宝として残っているというから「裂封册」は史実ではないが、秀吉が怒って明使を追い返したことは確かである。

≪現代の日本政府の無定見≫

ここで重要なのは、日本はシナの朝廷から封册書、つまり王侯に封ずるという辞令を受ける関係でないことを、秀吉が怒りを以て表明していることである。日本は朝鮮など、シナ周辺の国とは違って、「日本」という観念ができてから、常にシナ大陸の帝国とは対等だったことを秀吉は知っていたのだ。ただ足利義満は貿易の利を求めて明から册封を受け恭献王という諡(おくりな)をもらった。しかし義満は天皇ではなかった。頼山陽はその義満を秀吉とくらべて非難しているのだ。

ところで宮沢内閣の時、天皇陛下の中国ご訪問を実現させた。これは中国から見ると周辺国の君主の朝貢である。朝貢という言葉を知らない世代のためにあえて品の悪い言葉を使わせてもらえば、サルやカバにおけるマウンティングの儀式である。蒋介石も周恩来も毛沢東も日本を敵視しても軽蔑しなかった。天皇陛下訪中以後、急に江沢民も温家宝日本に対し傲慢になった。日本政府が聖徳太子や秀吉の気概も知識も持たなかったからである。私は小学校のころに聖徳太子と秀吉のシナに対する態度を学校で教えられたというのに。(わたなべ しょういち)

◆=門がまえに揆のつくり

★=瀛のつくり

(2007/07/05 05:01)

:2007:07/06/11:39 ++ Google ブック検索、日本語版がオープン--書籍の全文表示も

:2007:07/06/11:39 ++ Google ブック検索、日本語版がオープン--書籍の全文表示も

「Google ブック検索」トップページ

「Google ブック検索」トップページGoogle ブック検索やGoogle.co.jp で検索した際のキーワードを含む書籍が見つかると、その書籍名とイメージを検索結果に表示する。

検索結果には書籍の表紙画像や出版社のロゴが表示される

検索結果には書籍の表紙画像や出版社のロゴが表示される検索結果のリンクをクリックすればより詳細な情報を得ることができる。著者、出版社、発行年、ISBNといったメタデータのほか、書籍内をさらに検索するための検索ボックス、Amazon.co.jpをはじめとしたオンライン書店への購入リンクなどが表示されている。

Google ブック検索にインデックスされている書籍は、Googleが出版社と図書館から集めたものだ。 著作権が消滅している場合や出版社もしくは著者の許可がある場合は、書籍の全文を表示することができる。

全文表示画面

全文表示画面ほかにもパートナーとの著作権処理の段階によって、書籍の数ページを表示する「部分プレビュー」、検索語句の前後のいくつかの文章を抜粋表示する「スニペット表示」という2つ表示パターンがある。

部分表示画面

部分表示画面 スニペット表示画面

スニペット表示画面なお、Googleがデジタル化していない書籍はプレビューを利用できず、書籍のメタデータや書誌データ、ウェブ検索の結果などが表示される。上記のように著作権に応じて、全文表示、スニペット表示、部分表示、プレビュー非表示の計4種類の表示方法がある。

全文表示の場合は内容をすべてウェブで閲覧できるほか、PDF形式でのダウンロード、プリントアウトも可能だ。

部分表示、スニペット表示の場合も書籍の全文がGoogleにインデックスされており(出版社は特定の部分を隠すこともできる)、その中から検索キーワードに最も関連のある一部分が各ユーザーに届けられる。

ブック検索はGoogle創設者Sergey Brinの夢

プロダクトマネージメントディレクターのAdam M.Smith氏

プロダクトマネージメントディレクターのAdam M.Smith氏米Googleでブック検索の開発責任者を担当するプロダクトマネージメントディレクターのAdam M.Smith氏は、「ブック検索は我々にとって非常に重要。世界中の情報にアクセスできるようにするというGoogleのミッションの中心となるものだ」と語り、その重要性をアピールした。

これまでGoogleはデジタル化された情報を集めてきたが、多くの情報がまだデジタル化されないまま存在している。

特に書籍のようなオフラインの情報をいかにデジタル化し、インデックスに加えていくかはGoogleにとって大きな課題である。

「ブック検索は(Google創設者である)Sergey Brinの夢だった。彼は過去にデジタル図書館コミュニティにも所属していた」とAdam M.Smith氏は話す。ブック検索は、本の内容を検索できるようにしたいというシンプルなアイデアから開発が始まったという。

現在、Google ブック検索は日本語を含め10言語、70カ国で提供されている。グローバルで100万タイトルの書籍を検索対象としており、1万社以上の出版社、25の図書館が参加しているという。なお、日本語の書籍のインデックス数は非公表だが、全体の数%を占めているそうだ。

出版社とのパートナー戦略

米Google コンテンツパートナーシップディレクターのJim Gerber氏は、ブック検索におけるGoogleのパートナー戦略の理念を3つ挙げた

- コンテンツプロバイダーと非排他的に協力していく

- 出版社はブック検索に関して100%のコントロールを持つべき

- ブック検索で得た収益をパートナーに還元する

コンテンツパートナーシップディレクターのJim Gerber氏

コンテンツパートナーシップディレクターのJim Gerber氏Googleは特定の出版社とエクスクルーシブな契約を結ぶことなく、あらゆるコンテンツプロバイダーと協力していく方針だという。またJim Gerber氏は、パートナー契約のコントロールはあくまでも出版社側が持つべきで、出版社にあらゆる選択権があることを強調した。

書籍の集め方は出版社経由と図書館経由の2種類。出版各社とは「Google ブック パートナー」という契約を結んでおり、図書館と「Google ブック図書館プロジェクト」を推進している。

パートナープログラムを結んだ出版社は、デジタルデータを直接Googleに渡すか、書籍を送ってスキャンしてもらうかを選ぶことができる。閲覧できる範囲の設定や、印刷、保存、コピーなどの制御、書籍の追加、削除は出版社がいつでも行うことができる。

部分プレビューのページの下部にはコンテンツマッチ広告を表示できる。広告は出版社側で表示・非表示を選ぶことができ、一部の書籍だけに表示することも可能だ。Googleはこの広告から収益を上げ、出版社に還元するという。

購入用リンクとGoogle マップへのリンク

購入用リンクとGoogle マップへのリンク書籍の購入を促進するため、各書籍のページにはAmazon.co.jp、紀伊国屋書店 BookWeb、楽天ブックス、セブンアンドワイといった主なオンライン書店へのリンクが貼られている。出版社がオンライン販売を行っていれば、リンクの一番上に追加される。

またリアル店舗で購入したい場合は、「地域の書店を探す」というリンクをクリックすると、Googleマップで書店を検索することができる。

Jim Gerber氏によれば、Googleはすでにいくつかの日本の出版社と契約しており、現在も大手の数十社と交渉中だという。

なお、検索結果の掲載順位は通常のウェブ検索のようなページランクと異なる。ブック検索では書籍に関する情報、例えばメタデータ、書誌データ、ウェブ検索結果、引用している書籍の数といった基準でランク付けされているという。

:2007:07/05/11:02 ++ 中国、オフショア開発でインドを追い抜くか?--IDCが予測

:2007:07/05/11:02 ++ 中国、オフショア開発でインドを追い抜くか?--IDCが予測

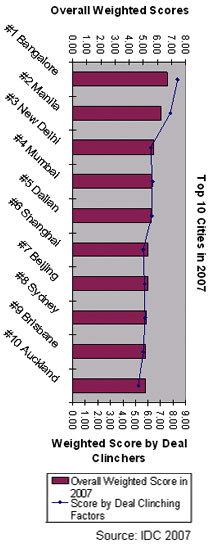

IDCは、グローバルデリバリー向けのオフショア先として、2011年には中国の都市がインドを追い越すだろうと見ている。これは、IDCのGlobal Delivery Index(GDI)の数値をベースにした予測だ。

GDIは、労働コスト、賃貸料、言語能力、離職率などを基準に基づき、アジア太平洋地域の35の都市がオフショアデリバリーセンターに適しているかを評価している。都市の中には、オーストラリアのアデレード、バンガロール、中国の大連、ベトナムのハノイ、マレーシアのクアラルンプールなどが含まれている。

IDCのGDIを基したオフショアリングに適したトップ10カ国

IDCのGDIを基したオフショアリングに適したトップ10カ国 IDCのアジア太平洋ビジネスプロセスアウトソーシングリサーチ担当リサーチマネージャーであるConrad Chang氏によると、上位にランクされる都市の差別化要因となっているのは、エージェントのスキルや政治的リスクといった「取引の決め手となる要因へのフォーカス」だという。

7月3日に発表した報道資料で、Chang氏は、「アウトソース、オフショア、オンショア、ニアショアを評価する際、リスク要因はそれぞれ異なる」と述べている。「他よりも重要性が高い要因がある」とChang氏。

Chang氏はまた、インドの都市はGDIが定めた基準で高い評価を得ているが、4年後には順位や評価は変わっている可能性があると述べる。

2007年のGDIでは、上位にランクされた中国の都市(北京、上海、大連)はインドより順位が下だが、IDCでは2011年には中国はインドの都市を追い越すと予想している。

IDCによると、これは、インフラ開発や、技術スキル、インターネットの接続性などオフショアリングに有利となる分野に、中国が膨大な量の投資を行っているためだという。

:2007:07/05/10:59 ++ Windows向け開発者の数が減少--米調査

:2007:07/05/10:59 ++ Windows向け開発者の数が減少--米調査

しかし、「Windows」に取って代わるのはウェブだという長年の予測に反し、Windowsユーザーを奪っているのは「Linux」とハンドヘルド機器である。

米国時間7月3日に発表されたEvans Dataの調査報告によると、Windows向けのアプリケーションを開発するソフトウェア開発者の数は以前に比べて減少しているという。

Evans Dataの同調査によると、Windowsのいずれかのバージョン向けにアプリケーションを開発するソフトウェア開発者は、2006年は全体の75%近くであったのに対し、2007年は65%弱であるいう。同調査グループは、今後1年間のうちにこの数字がさらに2%減少すると予測している。

原因は何か?Linuxである。Linux向けのアプリケーションを開発することを選択した開発者の数は12%弱で、その数は2006年から34%増加している。

Evans Dataの最高経営責任者(CEO)であるJohn Andrews氏は声明で、「約2年前からWindowsからの移行が始まり、現在ではこの移行が加速している。増加しているのはLinuxだが、クライアント機器向けの特殊なOSも増加していることがわかる。全体構成は変化している」と述べた。

技術業界専門家らの間では、オンラインでもオフラインでも高度なアプリケーションを稼働できる、より高機能なウェブブラウザが、デスクトップOSを不要とまではいかないが、より重要性の低いものにするだろうと広く考えられている。

Microsoftを含む多くの企業が、開発者がオンラインで(プログラムを)作成可能な「ウェブ OS」(クラウド OS)という概念に興味を持ち始めている。

しかしEvans Dataの調査によると、オンラインアプリケーションがさらに増加しても、Windowsデスクトップアプリケーションの開発は安定しているという。

今回の調査から明らかになったその他の内容としては、近ごろのブラウザでサポートされるスクリプト言語である「JavaScript」の人気は圧倒的に高く、そのユーザー数は「PHP」「Ruby」「Python」の3倍以上であるという。

また、仮想化は普及してきており、2008年には開発者の約42%がその技術を使用することが予測される。

追加情報:同調査は、400人のソフトウェア開発者を対象に2年に1度実施される。調査は自主的なものでソフトウェアベンダーの後援は受けていない。

:2007:07/04/15:54 ++ 第1回:「もったいない」企業を、M&Aで救おう

:2007:07/04/15:54 ++ 第1回:「もったいない」企業を、M&Aで救おう

M&Aは進化し、今後も急成長を続ける

統計的に見てみると、M&A市場は件数、1件あたりの買収金額ともに伸びている。件数ベースでは米国の約1万件に対し日本も約3000件にまで増え、10年前と比較すると約5倍になった。買収金額を見ると、日本では依然10億以下の小型案件が5割強を占めるが、1件あたりの買収金額は順調に拡大し、我々の仕事の対象となる数百億円以上の案件も順調に増加している。この傾向は世界的にも同じであり、今後も件数、買収金額ともに順調に拡大するだろう。

特記すべきは、2006年に入り大型案件が急増していることだろう。日本たばこ産業(JT)が日本の歴代最高金額である2兆2500億円で英大手たばこメーカーのガラハーを買収し、ソフトバンクが1兆9200億円で英ボーダフォン日本法人を買収し、日本板硝子が英ピルキントンを6200億円で買収。JTの時価総額が2006年12月時点で5兆2000億円であるから自社の時価総額の約4割、日本板硝子が3000億円弱であるから2倍以上の買い物をしたことになる。

しかし、こうしたM&Aにより、確実に利益を上げているのはどこか?

現在のM&Aはマネーゲームとパワーゲーム

答えは金融機関やファイナンシャルアドバイザーのみ、だ。これらの取引によって巨額の利益を手にし、投資銀行は過去最高益を更新し、投資家には高いリターンを配当し、従業員には巨額のボーナスをはずんでいる。しかし、これらは1年から3年で売りさばく「転売」による儲けであり、「マネーゲーム」的な色彩が強い。ある投資銀行の幹部の方によれば、「最近の新入社員は目に“¥マーク”をつけたような金の亡者が増えてきた」らしい。

我々の仕事は買収の契約が完了した後の統合作業から入るタイプのコンサルティングも多い。統合が全く計画通り進まないため、「助けてくれ」という要請を受ける。確かに、統合作業には法務、財務・経理、人事、情報システムなどの深い専門知識が必要とされる。

しかし、統合が進まない根本原因は買う側、買われる側の政治闘争などの「パワーゲーム」である場合が多い。このような無駄な争いがなければ我々の作業も大幅に軽減されるし、統合費用も少なくなるのに「人の性」とはいえ、残念に思う。

優良企業はこっそりM&Aを進めている

M&Aのマネーゲーム、パワーゲーム的色合いは大型案件ほど明確に表れる。そしてニュースや新聞で取り扱われる買収は規模の大きいものが多い。このことから、M&Aは半ば「ゲーム」であって、「経営」ではない、と思われている方も多い。

しかし、常に成長を続ける優良企業はほぼ例外なくコンスタントにM&Aを実施している。誰もが知る優良企業であっても、純粋に自前のリソースだけでは年数%の成長さえも継続は難しい。株式市場が彼らに一般的に期待する2ケタ成長を維持するためにはM&Aは必須だ。

優良企業は小さな買収を数多く行っているため、一般的にはあまり騒がれることはない。このため、M&Aがいかに重要かつ有効なツールであるのかは、まだあまり知られていない。M&Aは確かに複雑に見えるが、経験を積めば必ず成功するし、企業成長のための必須ツールでもある。

勝者の条件は「企業価値を上げる能力」

これまでマスコミに騒がれてきたM&Aは、本質的な価値向上を伴わない「転売型M&A」が多かった。多くの場合、投資家は1年から3年で売り抜ける。いくつかのIT(情報技術)ベンチャー企業や投資家は豊富な資金にものを言わせて、割安に放置されている企業に対し、強引に買収をしかけた。

転売型M&Aは被買収企業が蓄えてきたキャッシュ、土地などの資産を切り売りし、人員削減や工場閉鎖で事業の「お化粧直し」をし、短期で転売して儲ける。ここには新しい発想はほとんどなく、前の経営者が人道的になかなか工場の閉鎖や人員を削減することができないところを、冷徹に実施しただけである。この冷徹さの結果、投資家やM&Aの仲介業者は短期間で巨額の利益を得た。

しかし、もはや転売型M&Aは限界にきている。市場から転売できる案件が極端に減ってきているためだ。私のところもよくいろいろなファンドの方から「お金はあるのだけど、有望な投資先を教えてくれないか?」という問い合わせを受ける。

なぜ転売できる案件が減ったかというと、1つは日本企業の好業績を背景に「売り物」の絶対数が減った。日本の経営者は少しでも儲かっていれば事業を売らない傾向が強い。2つめは転売型M&Aは特別な才能や経験を必要とせず参入が容易なので参入者が激増した。転売型M&Aを行うには、資金が調達でき、ある程度財務分析やデューデリジェンスができればそれ程難しいことではない。

:2007:07/04/15:24 ++ GoogleがM&Aを急ぐ理由 ーPageRankが崩壊する日ー - インターネットの理解

:2007:07/04/15:24 ++ GoogleがM&Aを急ぐ理由 ーPageRankが崩壊する日ー - インターネットの理解

増殖するインターネット

1993年にインターネットブラウザの祖『MOSAIC』がリリースされてから、インターネットは世界規模で本格的に普及しました。”インターネットの大きさ”というものをウェブページの数で考えてみると、1995年には約3億ページという統計データがあり、それから10年経った2004年の時点では150億ページにまで膨れあがってます。

それが、2006年時点で総ページ数が約330億ページとなり、かつて10年かけて100億ページ増えたものが、単純にいえば、1年に100億ページずつ増えている計算になります。

純粋にインターネット上で公開される知識が猛烈な勢いで増えているかというと決してそういう理由ではありません。

この増殖を加速させている要因はふたつ。

ツールとしての『ブログ』と、モチベーションとしての『アフィリエイト』。

誰もがインターネットに自分の投稿を手軽に公開できるというブログは、ツールとしてはとても便利なものであり、企業もプロモーションにこぞって活用するなどマーケティングツールとしてのポジションも獲得している技術です。また、RSSフィードをうまく利用することで”フィード広告”なる新たな広告手法も出現してきました。

その一方で、どこかに書いてある情報をそのまま自分のブログに転載することも簡単にできますし、それを増長させているのが小遣い稼ぎのための『アフィリエイト』です。

つまり、自ら発信する情報を持っていないユーザーが、ブログで日々膨大なページを複製しているのです。一見検索サイトのように見えていながら、Overtureのリスティング広告だけで成り立っているトリッキーなサイトも多数あります。また、アフィリエイトで広告収入が得られることを謳い文句に、ブログで特定の商品についてのレビューを書かせるプロモーション手法も増えてきています。

国内海外問わず、検索サイトでキーワードを検索して表示される結果に似たような情報が何十何百とリストされるのはこのブログが原因なのです。

二分化するブログの使われ方

ブログが日記型ウェブのことだと誤解され、本来もっている特長が活かされていないといってもいいでしょう。

現在、ブログは、簡単にウェブページを公開できるCMS(Contents Management System)としての使われ方と、誰もが手軽に情報発信できる公開日記としての使われ方が主流になっています。しかし、ブログ固有の機能である『トラックバック』を正しく活用しているサイトは残念なことに非常に少ないのです。

元々『トラックバック』は、インターネット上での”引用”や”参考文献”を指し示す役割をするものであり、欧米の批評文化を機能に落とし込んだものと言えます。他人の意見を忠実に示しつつ自分の意見を主張をするという Critique というものが根底にあり、BBS上の匿名の荒らしや、メーリングリストでのflameというネットのネガティブな要素を払拭するものでもありました。

さらに『トラックバック』が画期的なのは、BというページからAというページに対して『トラックバック』すると、自動的にAからBへの『バックリンク』も張られるという機能を持っていることです。それまでのリンクは一方的なもので、Aに対してBがリンクを張るのは任意の行為であり、Aがそれを拒否するということも技術的には出来ないという特徴を持っていました。

つまり、一般的に言われるリンク(狭義のHyperText)には”ベクトル(指向性)”があったのです。

Googleの特許、PageRankについておさらい

Googleの非常に優れている点は、使い勝手の良いシンプルな画面構成、キャッシュを利用したアーカイブ、検索結果のサマリの的確さ、高速インデックシングを実現するクラスタリング技術などとあわせて、PageRankというウェブページ重要度自動判定技術にあると言えます。

あくまで目的は、ユーザーがもっとも必要としているものを的確にしかも自動的に判断し、結果として表示することにあり、PageRankが卓越した数学的アルゴリズムである以上に、社会工学的な観点から練り上げられた技術なのです。

社会における人間関係の相関を考えてみた場合、かならず「ハブ」となる人が思い当たります。

マルコム・グラッドウェル著「ティッピング・ポイント」では「コネクター(媒介者)」ともいわれる人は、とにかく顔が広く、しかも、幅広い分野の重要人物を知っている。1つひとつの絆はそれほど強くなくても、絆の多さには右に出るものがいない。いわば「弱い絆の達人」ともいえる。新しい知識を得たい、新しい関係を築きたいという場合、この「コネクター」を通じてそれらに接触することが多いとしています。

「コネクター」はある程度の数の絆を持つと、それを基に爆発的に人との関係が増えていき、同時にそれらの人間関係のリンクから常になんらかの情報が(有益、無益に関係なく)もたらされるようになるという意味で「ハブ」の役割を果たすことになります。しかも、あらゆる情報を平等に伝えるのではなく、inbound情報に独自のフィルタリングを行った上でoutbound情報をつくりあげ、さらにそれを適切な人に伝えることが多く、結果として「コネクター」から受け取った情報は自分にとって非常に有益であり、「コネクター」が紹介してくれた人物とは新たな絆(リンク)が持てる相手となると説明しています。

PageRankはまさにこの社会工学的なリンク構造をネットワーク上のページの相関関係に持ち込んだものなのです。つまり、「多くの有用なページからリンクされているページは、やはり有用なページである」ということを、100億ページのリンク構造によって判定しているのです。判定の具体的なポイントは以下の3つ。

1. たくさんのページからリンクされているか(被リンク数)

2. 人気度の高いページからのリンクか(PageRankの高いページからか)

3. 選び抜かれた上でのリンクか(リンク元ページのフィルタリング)

被リンク数の多さというのは、やはりひとつしかリンクされていないページよりもたくさんのページからリンクされている方が情報として有用であると判断することを示しています。このとき、コンテンツとしての情報が正しいかどうかは無関係で、これもリンクを張る人がそれぞれ判断した結果であるから近似的に「正しい情報」と見なしているのです。学術論文など、引用回数が多い論文がリファレンスとなっていくことと同じです。このアルゴリズムによって、カルト的なサイトや特殊な情報を提供するページなど被リンク数の少ないページはランキングが低くなります。

次に、人気度の高いページからリンクされているかどうかも指標となっている。Yahooなどのポータルサイトからのリンクや、企業のオフィシャルサイトからのリンクなどがあると「類は友を呼ぶ」的な良質のページであると判断されます。質の高いサイトの運営者がなんらかの判断を下して然るべきページにリンクしたと捉え、そのページの持つ情報そのものの質が高いと見なすわけです。このアルゴリズムによって、風説や虚偽の情報など信頼性にかける情報を掲載しているページはランキングが低くなります。

さらに重要なアルゴリズムとして、リンク元のページが持つリンク数が少ないかどうかを判定の基準としてます。これは、リンク集としてやたらに多くのサイトにリンクをもっているページからリンクされていてもランキングは高くならないことを示しています。アダルトサイトのように多数の相互リンクをもっているようなページはこのアルゴリズムによってランキングが低くなります。

これらのアルゴリズムは現実のインターネット空間の性質を数学的に捉えてプログラム化したものであり、スケール・フリー・ネットワークのトポロジーを反映させた理論である。最新のネットワーク・トポロジー研究によってもたらされた学術的な裏付けのある仕組みのため、このアルゴリズムを越えた検索エンジンを開発するのは容易ではないことが、Googleの優位性が保たれている大きな理由です。

トラックバックがPageRankを崩壊させる

正確には、トラックバックによる『バックリンク』が問題となります。

PageRankはなるほど素晴らしい理論であり、それを数億個の変数と数十億の用語の等式を駆使したアルゴリズムによって実現しているのは驚嘆に値します。しかし、それは大前提として『リンクにはベクトルがある』から成り立っているのです。

AからBにトラックバックしたことで、BからAにもバックリンクが張られ、リンク構造としては「A<->B」として相互リンクと同等になってしまうことは、PageRankの原理に含まれていないのです。

実際、ここ数年Googleで検索したときのリストから、本来必要としている事実やリファレンスとなるデータを見つけるのが難しくなり、何ページもリストを丹念に見ないと目的のページにたどり着けないと感じた経験は誰もがしているのではないでしょうか。通常のウェブページとブログページを見分けるのは容易であり、トラックバックのベクトルを見分けることも技術的に困難なことではありません。しかし、ブログページあるいはバックリンクのあるページが価値が低いとは一概に言えないのです。

Googleはこの問題に対して技術的な解決を当然試みていますし、それは「TrustRank」という名称を商標登録していることからも窺えます。

情報の信頼度をどのように判定するか、かつてのPageRankとは異なるアルゴリズムが必要とされていますし、今がGoogleの優位性を覆す絶好の機会なのかもしれません。

信頼に値する情報の源流を押さえるGoogle

今後ブログがどちらの方向に向かっていくかでGoogleの優位性が揺らぐと推測しています。

アフィリエイト目的のブログがさらに増え、しかもPageRankをあげるために無差別にトラックバックするスパムも増え、その中にあっても正しく使われるブログの割合も多い場合には、リンクのベクトルを分析するPageRankで情報の信頼度を判定することは困難になります。

アフィリエイトリンクの張られたページのランクを下げたり、スパムリンクを排除したり、ブログだけ別扱いでカウントしたりと弛まぬ努力は続いていますが、「TrustRank」としてリリースできるアルゴリズムには到達していません。

最近では、スパムリンクを避けるためにトラックバック機能をオフにして、CMSとしてブログを使うサイトも多くなってきました。CMSがメインとなり、トラックバックが廃れていくのであれば、Googleは安泰でしょう。

そうでない場合のリスクを考慮した戦略とは?

ブログのように無目的に誰もが簡単に使えるものではなく、ある程度のスキルと特定の目的が必要で、さらにはデモグラフィックとサイコグラフィックでセグメント化された『信頼できる情報』を生み出す源流を獲得する戦略を取ったのが最近のGoogleのJotSpotやUpstartle、YouTubeなどの企業買収の真相ではないでしょうか。

:2007:07/04/15:12 ++ どうするITサービス会社の人材採用、では上場廃止しますか

:2007:07/04/15:12 ++ どうするITサービス会社の人材採用、では上場廃止しますか

12月14日付の日本経済新聞にリクルートの調査「就職白書2006」の記事が載っていたが、2008年春の新卒採用を2007年春に比べて増やすとした企業は19.7%で、減らすとした企業は3.4%にすぎないという。富士通は2007年春よりさらに増やして600~700人の採用を目指し、金融機関も理系の学生を引き続き大量採用するそうだ。なんか、あの“懐かしい”バブル期の風景が再現されたかのようだ。

ただ、バブル期とは似て非なるものだ。バブル期にはIT関連は若者に人気の職種だったが、今やその人気は急速に衰え、ITサービス業に至っては不人気業界になってしまった。金融機関の理系(IT系)学生の大量採用の件は、バブル期にも「優秀な学生を持っていかれる」と問題になったが、その後のバブル崩壊で尻すぼみに。ただ今回は、負の遺産を清算した金融機関が商品開発力の向上を目指し、継続的に理系学生を採用し続けるのは確実である。

こりゃITサービス業界は、しばらくの間“採用氷河期”を覚悟しなければならない。人手不足は加速しており、さてどうする、である。またぞろ、相当いい加減な人集めも横行し始めたらしいが、昔と同じようなことをやっていては評判を落とす。私はこの前、「SE不足の折、やるべきことは人集めですか?」で、安易な人材採用などやめて事業転換などを図るべきだと書いた。ここは規模を追う明確な戦略を持たないのなら、機会損失であっても辛抱すべき時だと思う。

そう言えば、あるITサービス会社のトップが「不景気の時こそ優秀な人材を採用するチャンスなのだから、こんな状況になる前に人材の積極採用ができていなくてはいけないのだが」と悔やんでいたのを思い出した。原則、まさにその通りだろう。景気が下り坂の時はさすがに無理だが、先行きに明るさが見え始めた時、他業種に先駆けて積極採用に動き優秀な人材を確保し、そして教育して来るべき需要拡大期に備える----まさに人への投資である。

もちろん、現実には難しい。社員に支払う給料は当然として、教育費も費用である。財務会計上は投資としては認められない。従って事業環境が悪い時に、人材の積極採用に踏み切れば利益率は大きく下がる。今やITサービス業界も上場企業だらけで、そうなる当然株価も下がる。そんなことはできない。結局、景気の悪いときはリストラで利益率を追求し、景気の良いときは甘あまの採用に走る。これじゃ、ITサービス会社のトップが大好きな言葉“人財”が現実のものになるわけがない。

人財活用企業を目指すなら、いっそのこと上場廃止にしてはどうだろうか。ファンドと組んでMBOして上場廃止。最近流行りの手法だが、そうすれば短期的な収益しか興味がない投機家なんぞは相手にする必要はなく、腰を据えて事業の構造改革と“人財”投資に取り組める。うまくいったら再上場して、ファンドにはお引き取り願えばよい。ネームバリューのない企業は上場廃止で人材採用が一層難しくなる可能があるが、そこそこ名の通った会社なら検討してよい選択肢だろう。

ドラスティックなことが不可能なら、これは誰かが言っていたことだが、せめて『人財会計』でも考えてみてはいかがか。研修中などで無稼働の技術者への給料、教育研修費などは投資とみなして資産化し、平均就業年数や技術の陳腐化度合いなど加味して減価償却する。退職者が出れば減損処理すればよい。この人財会計、手間はかかるが、なんとか作れそうだ。その数字を指標に経営し、株主や金融機関、そして求職者に説明すれば、真の人財活用企業として明るい未来が見えてきそうだが。

:2007:07/04/15:10 ++ SE不足の折、やるべきことは人集めですか?

:2007:07/04/15:10 ++ SE不足の折、やるべきことは人集めですか?

ITサービス業界は本当に人が足らない。個々のITサービス会社では四半期ごとの決算発表などの際に、経営トップが「技術者不足で顧客の要請に応えられない」と嘆いてみせる。調査会社の市場予測でも「技術者不足がITサービス市場を成長阻害する」と警鐘を鳴らす。「大変だ、深刻だ」と騒ぐ人は多いが、本当にそうだろうか。ITサービス会社は今この時期に、安易な人材採用などやめた方がよい。

もちろん、「ITサービス業は学生に不人気で、良い人材が集まらない」という文脈では、事態は相当に深刻である。“新3K”だとか何だとか言われる状況を改善して、魅力ある職場を作っていかなければならない・・・しかし、これはまた別の話。今回テーマにしたいのは需給ギャップの話、2~3年には想像もできなかった圧倒的な需要超過の状況において、ITサービス会社として何をなすべきかということである。

そもそも今、人を増やすべきなのだろうか。「大手ユーザー企業5社と安定的にプライム契約を結ぶために、○○人の技術者を確保する」といった明確な経営戦略があるなら、今の採用難の時代でも、がむしゃらに人材採用に走り回るのもアリかもしれない。そうではなく、単純に人月商売の売り上げ拡大のために、人を手当しようとしているならバカであり、顧客の要請に応えるために人をかき集めているのならアホウである。

確かに、大規模なIT投資を再開したのに、肝心のシステム開発要員が足らないというのは、ユーザー企業にとっては深刻な事態であり、マクロ的に見れば経済的損失かもしれない。しかし、IT投資を抑制していたころには、開発を委託していたITサービス会社や人を無慈悲に切った。客としては当然の行動だが、今日のシステム開発要員が足らないという事態は、ある意味、自らが招いた結果だ。「人をもっと出せ」と言われたら、ITサービス会社としては「最大限努力します」と言って、放っておけばよい。

この前、「ITサービス業の産業構造は近い将来、間違いなく崩壊する」でも書いたが、従来のような人月商売では、もはや永続的な右上がり成長はあり得ず、景気変動と共に需要が変動する。いま需要があるからといって人を増やしたら、将来どうなるのか。第一、今は大変な採用難で、ITサービス業よりはるかに人気のある産業でも絶不調、甘あまの採用活動を行っている状態。そんな中で、無理をしても良い人材を採用するのは至難のわざだろう。

規模を追うという明確な経営戦略を持つ大手ならともかく、それ以外のITサービス会社は今、無理に陣容を拡大する必要はないし、そうすべきでもない。人材採用の最前線が圧倒的に売り手市場ならば、ITサービス市場も売り手市場。このアドバンテージを利用しない手はない。

今は、買い叩くことや怒鳴ることが仕事だと思っているような情報システム部長がいるユーザー企業など、とっととオサラバして、パートナーとして遇してくれる話の分かるユーザー企業とのリレーションを強化すべき時である。あるいは得意の技術やノウハウを磨く、あるいはSaaSなどストックビジネス、“作らない”ビジネスへの取り組みを強化する。やるべきことはいくらでもある。ITサービス会社には是非、この“最後の機会”を利用して、量の拡大ではなく質の転換を実現してほしいと思う。

:2007:07/04/15:05 ++ 業況が改善しても事業規模を拡大しないITサービス会社の決意とは

:2007:07/04/15:05 ++ 業況が改善しても事業規模を拡大しないITサービス会社の決意とは

「大きくなるリスク」を語るITサービス会社は、特に金融分野を得意とする企業が多い。金融分野は今、銀行や証券などの特需で沸き、ユーザーから「いくらでも人が欲しい」と要請されている。ITサービス会社は「弊社も人材が足りません」と言うが、ここまでは公式コメント。詳しく聞いてみると、ユーザーの要望通りに技術者を出せる場合でも、あえて満額回答はしないようにしているという。

今のITサービス業、なかでもユーザーと直に契約するプライム企業は「仕事は増えたが料金は上がらない」状況にある。さらに、この金融特需が終わる2008年以降の“奈落”も見える。そういう状況にあっては、ユーザーの要請に応じて増員しないのは、ある意味、当然の経営判断だろう。

しかも、それは金融分野に限った話ではない。日本ユニシスの籾井社長なんかは「今のままではSI事業に将来はない」と公言してはばからないという。人材不足で採用できないのではなく、あえて今も人材採用を抑制しているITサービス会社もあると聞く。そんなわけだから、彼らからすると、単に規模を追うM&Aなどとんでもない、ということになる。

私はこれまで、ユーザーとの力関係を改善するために、規模を追う大型のM&Aが必要と主張してきた。この基本認識は変わらないものの、そうした話を聞くにつけ、最近少し考えを改めた。確かに「大きくなるリスク」は十分に検討しなければならない。規模を拡大して、ユーザーとの力関係を改善したところで、他の産業と違い需要の変動には対応できない。米国には、寡占化を追求した挙句、ネットバブル崩壊による需要失速で大打撃を受けたEDSのような話もある。

では、「大きくなるリスク」を警戒するITサービス会社はどうするのかというと、量ではなく質への取り組み、ビジネスモデルの変革、構造改革である。「なーんだ」と言うことなかれ。経営環境が改善し、売上規模を拡大することで利益を拡大できるようになった今、その甘い蜜に背を向けて、構造改革を図ろうというのである。金融分野に代表される“派遣型”の受託ソフト開発はITサービス業界の“基幹ビジネス”だが、この古いビジネスモデルから脱却し、パッケージ中心のビジネスなどへの転換を図るには、今しかないとの認識なのだ。

4月11日付の日経産業新聞の『眼光紙背』というコラムに、「挑戦心そぐ安易な拡大」という記事があった。「優れた企業は、景気拡大の局面にあっても単純な事業の拡大には慎重だ」と、この著者は指摘する。そのうえで「構造改革を終えないうちに積極果敢な投資に打って出ている企業があるとしたら問題もある。結局は設備過剰、過当競争を招き、再びデフレ社会へと逆戻りする危険性が高いからだ」と結ぶ。産業界全般について語った記事だが、この指摘は今のITサービス業界に最もよく当てはまると思う。

このように見ると、今の人材不足、技術者不足は、ある意味、幸いなことかもしれない。もし、今でも新卒や技術者を簡単に採用できるのであれば、単純な規模拡大への誘惑は断ち切り難きものだろうからである。人材不足が、構造改革に向けて動くようにITサービス会社の背中を押している側面が確かにある。

:2007:07/04/14:59 ++ 40歳前後の技術者が不足! そこからITサービス業界の事情を読む

:2007:07/04/14:59 ++ 40歳前後の技術者が不足! そこからITサービス業界の事情を読む

この世代の技術者が少ない理由を、彼らの新卒採用時にまで遡る必要はあるまい。15年前の1991年が「ダウンサイジング元年」で、オープン系への流れが加速するのはそれ以降の話なので、彼らの採用されたのは、まだ平和な“メインフレームの時代”だ。それよりも直近、ユーザー企業がIT投資額を抑制し、「ITデフレだ、オフショアだ」と騒いでいたころの出来事の影響の方が大きいだろう。

その頃、彼らの年齢はちょうど30歳台後半に収まる。そこで思い出されるのは、ITサービス業界に古くから伝わる「35歳定年説」。ソフト技術者は若くないと、ITの進化についていけないから、35歳ぐらいで使いものにならなくなる、という俗説だが、実際にはそんなことはあり得ない。

そのカラクリは 以前にも書いたが、簡単に言うと次の通りだ。人月ベースの商売のITサービス会社、特に下請企業では、技術者の人件費は30歳台で顧客から受け取る料金と見合わなくなる。つまり、ソフト技術者は新技術への対応能力からではなく、経済的理由から35歳頃から“使いものにならなくなる”のだ。

さて、不幸なことに30歳台後半で、ITデフレの時代を迎えたソフト技術者はどうなったのか。35歳定年説の亡霊は、依然として健在だ。想像でしかないが、多くのITサービス会社で、この世代が集中的にリストラの対象にあった可能性がある。あるいは、覇気ある人は愛想を尽かして、ITサービス業界から出て行ってしまったのかもしれない。

その頃、ITサービス業界でも相次いで導入された成果主義人事も、その傾向に拍車をかけた可能性がある。外資系企業や巨額の赤字に苦しむ企業ならともかく、成果主義人事というのは必ずしも成果主義にならない。いずこも同じだが、激変緩和措置とかの名目で、中高年に従来の待遇が保証される“逃げ切り組”を生む。最も割りを食うのは、従来なら大きく待遇が改善されるはずだった30歳台の中堅である。

これ以上の話は想像に想像を重ねるだけなので、この辺りで止めるが、プロジェクト・マネジャーとして第一線で活躍してもらわなければいけない世代の数が凹んでいるとしたら、それは大きな問題である。料金はそれほど上がらないのに、案件の数は大きく増えた昨今、この世代の技術者は仕事に忙殺されていることだろう。モチベーションを維持できるだけの待遇を、果たして与えられているのだろうか。

:2007:07/04/14:54 ++ オープンソースでITサービス業界の未来を明るくするには?

:2007:07/04/14:54 ++ オープンソースでITサービス業界の未来を明るくするには?

Seasarプロジェクトと言えば、日本発のOSSでJavaフレームワークの「Seasar2」などを生み出したコミュニティ。そのSeasar2は昨年、三菱東京UFJ銀行がリスク管理システムの開発用に採用するなど、ミッションクリティカルなシステムにも使えるOSSとしての評価を確立しつつある。そしてオープンソースな人に言わせると、技術者の「コミュニティに貢献しよう」「開発の現場で活用しよう」という熱気は、外国発のコミュニティの比ではないらしい。

これって「新3K」とかいう、あの暗い話題とは対極の話だよね。SIなどのITサービス業は「きつい、厳しい、帰れない」で、技術者のモチベーションが大きく低下、次代を担う若者にも不人気な仕事となってしまった。私も何度か「大変だ! 大変だ!」と書いたが、「じゃあ、どうするの」と聞かれても“ソリューション”が出てこない。「それって経営の課題でしょ」と言ったところで、メインフレーム時代の頭しかないITサービス会社の経営者が解決できるわけがない。

SI、ソフト開発の仕事は、昔だってキツかった。でたらめな経営、人事管理をするITサービス会社は昔の方が多かったぐらいだ。ただ、以前は実態はともかくとして、最先端の仕事というイメージがあった。また、ITを通じて社会・産業の発展に貢献するんだ、という強い使命感を持つことができた。一方、今はITサービス会社が心配のリスクを恐れるあまり、「新しいことにチャレンジするな」とくる。多数の小さな案件を機械的にこなすしかない。魅力的な仕事でなくなるのも、モチベーションが上がらなくなるのも、むべなるかなである。

さて、SeasarプロジェクトのようなOSSが数多く成功を収めるならば、こうした閉塞感は解消されていくんじゃないかと思う。自らが開発に貢献し、自分たちが作り上げた成果物を、自らの仕事で使う。それはサプライサイド、ユーザーサイドの区別なく、技術者にとってはとてもエキサイティングで楽しい作業であるはずだ。それこそ新3Kと言われたとしても、寸暇を惜しんで取り組むだろう。

ただ、ここで問題になるのは、これまたITサービス会社、ユーザー企業を問わず、経営者や管理職の意識。まあ分からんでもないが、必ず「OSSを使うのはリスクがある。やめておけ」と言う。オープンソースな人が言っていたが、現場がどんなに「OSSを使いたいし、使える」と言っても、部長あたりが難色を示すのだという。しかし、こうした保守的な意識では、目先のリスクは減らせたとしても、現場のモチベーションやモラールの低下という、より大きなリスクに直面することになる。

もう3年も前のことが、外資系企業になった銀行の情報システム部長に話を聞いたことがある。その銀行は一度の失敗にもめげずに、あるシステムをLinuxとJavaで構築したが、その理由が振るっていた。新しいことにチャレンジすることで、情報システム部門の技術者にも成長の機会を与え、モチベーションを高めてもらう、そうすることがシステム部門の機能・能力の強化につながる、そんな話だった。

ITサービス会社も一度、人材戦略の観点も加味してOSSコミュニティへの貢献やOSSのビジネス活用を考え直してみてはいかがだろうか。前向きのリスクは取った方がよい。それこそ、そこから新しいビジネスモデルが生まれるかもしれないし、なによりもITサービス会社や業界共通の“財産”である人材の活性化につながり、ITサービスという仕事のイメージアップにもつながると思う。

:2007:07/04/14:48 ++ 2007年度は中堅・中小向けERPの“当たり年”、そこで考えるべきこと

:2007:07/04/14:48 ++ 2007年度は中堅・中小向けERPの“当たり年”、そこで考えるべきこと

確かに多くの中堅・中小企業にとって今のタイミング、特に2007年度は会計システムなど基幹系の再構築に取り組まなければならない時期だろう。Y2K騒動以来、放って置いたシステムもそろそろ限界。上場企業、あるは上場を目指す企業なら、2008年度の日本版SOX法適用が気掛かり。そう言えば金融商品取引法により、内部統制制度(日本版SOX法)だけでなく四半期レビュー制度も導入される。国際会計基準へのコンバージェンスの観点などから、そのほかにも制度変更が怒涛のように押し寄せる。

既に基幹系システムの刷新を完了している大企業はともかく、中堅・中小企業は耐用年数の切れたシステムを何とかしなくてはならない。特に中堅企業では、スクラッチで作ったメインフレームベース、オフコンベースの業務システムが山のようにあり、これを使い続ける選択肢はなくなりつつある。しかも昨今の景気回復の恩恵が中堅・中小まで行き渡ったことで、IT投資余力も高くなっている。ERPベンダーが色めきたつのも無理はない。まさに山のような市場が動き出したというわけだ。

ところでERPと言えば、ひと昔前は「ERP導入により業務改革」というスローガンが流行った。さすがに今、しかも中堅・中小相手に、「ERPには(欧米企業の)業務プロセスのベストプラクティスが詰まっている」といった売り込みをするベンダーはいなくなった。私は以前、ERP関連の噴飯モノのマーケティングや論調にすっかり閉口していたので、基本的には悪い傾向だとは思わない。ただ最近はそれが行き過ぎ、「とりあえずパッケージを導入しましょう」といったベタな売り込みに流れすぎてはいないだろうか。

例えば日本版SOX法対応。上場企業相手のERP商談では、ERPによる日本版SOX対応について提案が必要なのは誰でも分かること。で、「弊社の製品には、こんな内部統制機能があります」とアピールする。しかし、本当にそれだけでいいのか。考えてみれば、ERPに対象化された業務プロセスの“ベストプラクティス”を適用して一番効果が上がるのは、売上向上でも業務の効率化でもなく、内部統制確立に向けた取り組みにおいてである。今こそ、ERPのロジックの方ではなく顧客の業務プロセスの方をいじる提案が、もっとあっていいと思うのだが。

:2007:07/04/14:42 ++ Web2.0はITサービス会社のビジネスの課題にあらず

:2007:07/04/14:42 ++ Web2.0はITサービス会社のビジネスの課題にあらず

では、なぜ縁遠いのか。「なんせ、わけが分からない」----これは論外。ITサービス会社が自分のビジネスの課題としてWeb2.0を考えてみる。うーん、やはりSaaSか。えーっとASPと何が違うんだ・・・? 結局、縁遠い。IBMのように、Web2.0の話を強引にSOAというアーキテクチャ話にもっていく手はあるが、現段階ではそれとて“SOA商談”の際の雑談ネタぐらいにしかならない。

ITサービス会社は、企業相手に商売をするBtoB型の企業だ。結局のところ自分のビジネスの課題として、Web2.0を考えるから分からなくなったり、縁遠くなったりする。企業が自分のビジネスのこととして考えないでどうする、という声が聞こえてきそうだが、そうではない。まずはお客さんのビジネスの課題としてWeb2.0を考えてみる。そうすると違った風景が見えてくる。

お客さんと言っても主に消費者相手に商売をするBtoC型企業のことだが、彼らにとってWeb2.0はとてつもないビッグイシューだ。なんせ、多くの日本企業は今、攻めのIT投資、新規事業の創造や既存事業の拡大につながる投資に燃えている。今や新しいビジネス、新しいマーケティングにはインターネットの活用は不可欠。その最も重要な外部環境において、Web2.0というトンデモナイ潮流が渦巻いている。

だから金融機関や小売業などトラディショナルな企業も、Web2.0の潮流を理解しようと、ビジネスに生かそうと必死だ。「これからはバイラル・マーケティングだ」と慣れない言葉を口にして舌をかんだ人も数多い。ある大手銀行のCIOが『ウェブ進化論』を部下全員に読ませて、リテールバンキングにおけるWeb2.0の影響についても含め感想文を書かせたという話も聞いたことがある。

さて、ITサービス会社はソリューションプロバイダともいう。もしくは、そうなりたいと思っている。だったら、お客さんの一大課題であるWeb2.0がらみの話にソリューションを提供できなくてはならない。これでようやく、ITサービス会社にとってWeb2.0が自分のビジネスの問題になる・・・。

しかし、まだ遠い。なぜか。お客さんの一大課題と言っても、そう思っているのは経営層やマーケティング部門などのユーザー部門であって、基幹系システムのお守りをする情報システム部門の問題意識は薄い。情報システム部門への出入り専門で、経営層やエンドユーザーをほとんど回れていないITサービス会社なら、Web2.0の話は縁遠いままだ。たとえ訪問していたとしても、「リスクシェアしてくれない」なんて言われて尻尾を巻いて帰ってきたりする。

もっとも、この辺りの話はわざわざWeb2.0を持ち出さなくても、多くのユーザー企業がECやWebマーケティングにチャレンジし始めた頃から変わらない。つまり、インターネットを活用して事業拡大に取り組むような攻めのIT投資の分野は、大部分のITサービス会社にとって自分たちのビジネスとは直接関係がない“アウター市場”だったのだ。だから、Web2.0の話なんぞ位置付くわけがないのである。

だけど、そのままでいいのだろうか。一昔と違い、インターネットを活用した新規ビジネスや事業拡大は、今や経営のど真ん中のテーマだ。ITサービス会社がコミットできないのなら、お客からそのうちITサービス会社とも思われなくなってしまうかもしれない。頼みの綱の情報システム部門も「2007年問題」で代替わりして、さばけた担当者から「Googleが今度始めたSaaSを使うから、おたくはもういいよ」なんて言われる時が来ないとも限らない。

:2007:07/04/14:34 ++ 2ケタの増収増益、 ITサービス会社の決算発表がつまらない

:2007:07/04/14:34 ++ 2ケタの増収増益、 ITサービス会社の決算発表がつまらない

もちろん経営管理力を高めるのは、良いことに決まっている。これだけの技術者不足の時代だ。経営資源は有効に使わなくはならない。不採算や低採算プロジェクトを出さないようにすれば利益が増えるだけでなく、実は売上も増える。プロジェクトが火を噴かなければ、優秀な“火消し”の投入は不必要になり、そのぶん機会損失は減る。だから不採算案件の撲滅は、利益だけでなく売上面にもプラスになる。

で、どんな先進ユーザーの大型案件でも、リスクが高めとなると “ベタ降り”という選択肢を選ぶ。なんせ仕事はほかにも山ほどある。リスクのある案件、受注できる確率が低い案件の提案活動に優秀な技術者を貼り付けておかず、開発業務に戻ってもらった方が、やはり売上にもプラスだ。

かくしてITサービス会社の経営トップは、好景気の中で守りの姿勢を続ければ、株主には「人材という経営資源を有効活用することで売上拡大につなげた」と説明できる。「守りに入って成長機会を逸した」と指弾される心配もない。ドンブリ勘定の時代がウソのように、ますます経営管理機能の強化の道をひた走る。あとは技術者の数を増やしていければ、メデタシ、メデタシ・・・

でも、それだけでよいのだろうか。こうした守りの姿勢に対しては、随分前からユーザー企業の不満は高まっている。ベタ降りしないまでも、提案はどこも似たり寄ったりで、凡庸なものばかり。そうなるのは当たり前で、リスクを避けるために各社とも提案の範囲を絞り込む。技術的チャレンジは極力避け、定番のパッケージを使う。その結果、各社の提案は似たようなものになる。

ユーザー企業に対しては「多少のリスクはあっても、SOAのような新しい技術にチャレンジしましょう」と言っておきながら、自社は技術的チャレンジから逃げ回る。次世代の情報システムのインフラとなるIT基盤を、中立的立場でしっかりと構築・運用してくれというニーズはいくらでもあるのに、ERPパッケージの“おまけ”の機能でお茶を濁そうとする。

これじゃ、ITサービス会社の付加価値はどこにもないよね。最近、ある大手ITサービス会社の営業幹部が「好業績といっても、営業として貢献はいったいどのくらいあったのか」と自嘲するのを聞いたことがある。営業だけでなく技術者も含めて、ある意味その通りだと思う。

高い技術力を身に付け、リスクをとってこそ付加価値である。顧客はそれに金を払い、提供する側の技術者や営業担当者もそこに仕事の喜びを見出す。それがないと、ITサービス会社はやがて顧客からも、従業員からもそっぽを向かれる。どうもITサービス会社の経営トップは株主の目ばかり気にして、ほかのステークホルダーのことは眼中にないようだ。それじゃイカンでしょ。ITサービス会社の経営トップの皆さん、今期の決算発表は面白くしましょうよ!

:2007:07/04/14:27 ++ 今ならITサービス会社のビジネスを変革できる、その理由

:2007:07/04/14:27 ++ 今ならITサービス会社のビジネスを変革できる、その理由

情報技術開発という中堅SIerは、ユーザー企業200社に対して「人月単価を提示してきたビジネスをやめる」と宣言したそうである。しかも言うだけでなく、「サービス契約変更のお願い」との文書を社長宛で送付し、契約形態の変更を要請したとのことだ。社内からは「契約を打ち切られる」との反対の声が数多く上がり、この会社の社長自身も顧客の3割を失うと覚悟したが、結果は8割以上の顧客が人月単価を示さない請負契約への移行を了解してくれたという。

この事例はとてもエッジの効いた話だが、そのほかにも単なる“人出し業”からの脱却し、“価値を売るビジネス”へと転換を図ろうとするITサービス会社が増えてきたようだ。こう丸めて書くと話は簡単だが、実際にやろうとすれば、顧客の課題を発見・分析できる能力を持ち、ソリューションの提案力を磨き、約束通り提供できる技術力・プロジェクト管理力がなければならない。第一、顧客がアグリーしてくれなければ、話にならない。

そもそも、人月ビジネスからの脱却の必要性は10年前、あるいは20年前から声高に叫ばれてきたことだ。でも、今までは出来なかった。出来なくて当たり前である。ITサービス会社の力量不足もさることながら、ユーザー企業にとって「人を出してくれること」が最大のソリューションだったからである。

以前なら、金融機関を中心に大手ユーザー企業がIT投資の主要部分を担い、しかも彼らには強力なIT部門があった。IT化もバックオフィス系の業務が中心で、今のシステムほど難易度は高くない。当然、IT部門自身が要件をまとめ、厳密なシステム仕様書を作り、プロジェクトをマネジメントする。だから、今風のソリューション提案も不要なら、コンサルティングも不要だった。

唯一の課題と言えば、開発のための人員を確保できるかどうか。こればっかりは、ユーザー企業の力ではどうしようもない。だからユーザー企業は、プライム契約のITサービス会社に対して、技術者を需要に合わせて安定供給することを期待し、ITサービス会社もその期待に応えた。その結果出来上がったのが、ITサービス業界の多重下請け構造。当時のITサービス会社やITサービス業界は、少なくとも大手ユーザー企業にとっては“完璧なソリューション・プロバイダ”だったのだ。

だから、ITサービス会社は人月商売の人出し業から脱却できないし、逆に脱却してはならなかったのだ。ところが今、冒頭で紹介したような人月商売から決別する動きが出てきた。それは何故か。

この特集の著者も書いているし、私が何度も指摘してきた通り、多くのユーザー企業のIT部門の弱体化が進んでいる。弱体化したIT部門は、もはや自分たちだけの力で、システムを企画したり、開発プロジェクトをマネジメントしたりすることが不可能になりつつある。ITサービス会社に今風のソリューション提案を求めなければ、自らの仕事を完遂することはできなくなってきた。

にもかかわらず、これまでは昔の“商慣行”が残り、ユーザー企業は力もないのにITサービス会社を依然として人出し業者扱いし、ITサービス会社も御用聞きの心地よさから抜け切れず、提案力を磨くことを怠ってきた。その結果、近年システム障害などのトラブルが頻発し、開発現場が疲弊して新3K(きつい、厳しい、帰れない)が常態化してしまった。

だが、さすがに今は、それじゃもう回らないことを、一部の勘違い企業を除いてユーザー企業は広く自覚するようになった。だから、ITサービス会社が契約形態を変えると通告しても、「何をエラそうに」とは思わなくなった。むしろ、「それじゃ、是非ソリューションを提案してくれ」と期待をかけるようになった。

つまり、ITサービス会社が顧客との商慣行を変え、ビジネスモデルを変革するため条件は整いつつあるわけだ。もう「そんなことを言ったって、お客がウンと言うわけがない」いった言い訳は通用しない。しかも今は、空前の技術者不足。間違いなく売り手市場だ。ITサービス会社の経営トップに志さえあれば、新しい地平に一歩踏み出すことができる。「お客さんのために」と、技術者の頭数を集めるようなアホなことをしている場合ではないのだ。

:2007:07/04/14:03 ++ ITサービス会社の経営者は何故M&Aを語るのか

:2007:07/04/14:03 ++ ITサービス会社の経営者は何故M&Aを語るのか

ITサービス会社の経営者は皆M&Aを語るのに、実際にはM&Aがなかなか成立しないのは何故か。「そりゃ誰もが買う側になりたくって、会社の売り手がいないからさ」というのは通説。ただこの前、株式を上場する中堅ITサービス会社のトップの話を聞いていて、ふと思い至った。ITサービス会社の経営者は、その気がなくてもM&Aを語らざるを得ない事情がある。

ITサービス会社も株式会社である以上、稼いだお金は株主のもの。配当もしくは自社株買いをして、株主に返さなければならない。会社が内部留保の形で手元に多額のお金を残しておくためには、将来の成長に向けた投資などに使うことを株主に説明して、承諾してもらわなければならない。

さてITサービス会社の場合、もう少し限定すればSIerや受託ソフト開発会社の場合だが、この「成長に向けた投資」という説明が結構難しい。話を聞いたITサービス会社も典型的な受託開発会社。このところの好景気で、売上も順調、利益率の改善も目覚しい。当然キャッシュが溜まるが、そのお金を振り向ける投資案件は不動産以外にはなかなか見つからない。株主からは配当性向を高めることを恒常的に要求されるという。

そりゃ、そうだ。「ヒトが資産」のITサービス会社。ストックビジネスなど新しい事業領域を開拓するのでもなければ、投資案件などはほとんどない。昔と違い、自社ビルや社員寮を建てまくるのは株主が納得しないし、それを目当てに買収されるリスクも高まる。「ヒトが資産」という以上、社員教育などに思いっきり“投資”すればよいのだが、教育費は残念ならが費用扱い。そもそも、今は教育に時間を割く余裕はない。

かくして、株主から「そんな多額の内部留保が必要なのか」と問われ、ITサービス会社の経営者はM&Aを口走ることになる。「機動的なM&Aのためには、それなりの手元資金が必要」というわけだ。しかし、実際に企業を買収するには多大な労力と経営力が必要で、「良い相手がいれば」といった半身の姿勢でできるものではない。だから、経営者は皆M&Aを語るが、実際にはちっとも成立しないという状況になる。

そもそも企業である以上、本業が安定的にキャッシュを稼いでいるうちに、そのお金を新たな成長分野に投資できればベストだ。つまり“キャッシュカウ(金のなる木)”が元気なうちに、新たな“スター”を育成できればよいわけだ。そのスター作りは、社内での新規事業でもM&Aでも構わない。ところがITサービス会社の多くは、ずっと受託開発などのキャッシュカウだけで生きてきた。

もちろん、キャッシュカウだけの企業でも悪いというわけではない。ただしその場合、スター育成は株主や投資家が担う。つまり、キャッシュカウの企業から配当などの形で資金を吸い上げて、新たな成長産業を担うベンチャー企業に投資する。ITサービス会社の経営者がキャッシュカウ同士のM&Aを“語っている”うちに、ITサービス業界が生み出した付加価値は、他の産業の育成のために業界外へ流出していく。ちょっと考えた方がよい。

:

: :0

:0 :

: